♥

你好,老朋友

Best whishes for you

1958年生,满族,中共党员,遵化市铁厂镇莫屯村人。1975年毕业于河北省轻工业学校陶瓷工艺专业。系中国书法家协会会员、河北省书法家协会(第四、第五)届理事、 第四届创作委员会副主任、第五届隶书委员会副主任、河北省美术家协会会员、唐山市书法家协会副主席,河北省第七、第八次文代会代表,唐山市第九届政协委员,遵化市第二、第三届政协委员,第五届政协常委。

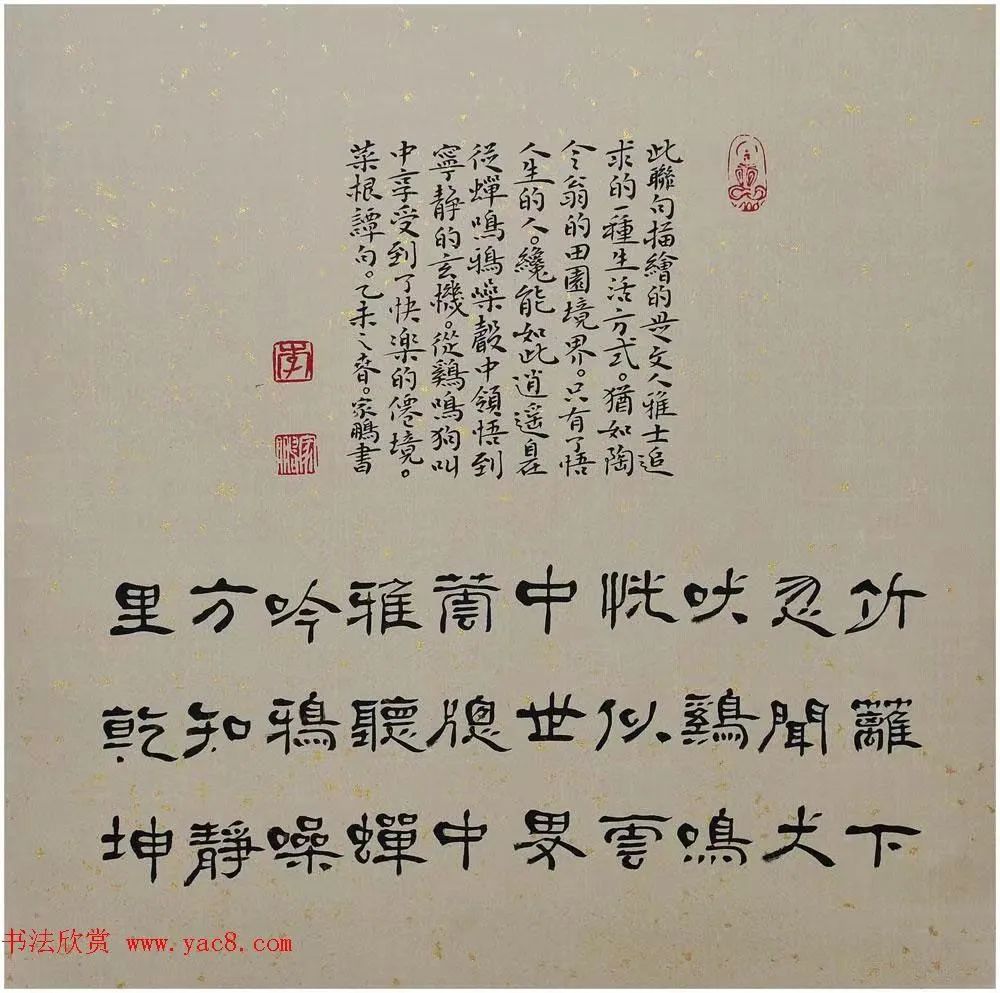

学书幼受家父启蒙,初从唐楷入手。书法作品曾入选“中韩书法家第二回作品交流展”、“全国文化系统中青年书画展”、“全国第四届书坛新人作品展”、“全国第五届楹联书法展”、“全国第七届书法篆刻展”,“河北省优秀中青年书法家精品全省巡回展”等。并先后在“河北省首届书法篆刻评展”、“日本第52回国际文化交流书道展”、“第五届华北书法展”、“第三届全国楹联书法大展”、“全国第一届大字书法艺术展”、“全国第十二届群星奖”、河北省“燕赵群星奖”、“首届中国书法兰亭奖创作奖”等大展中获奖。作品被收入数十种专集,发表于《中国书法》、《书法》、《书法家》、《书法导报》、《书法报》等专业报刊。出展于日本、韩国、菲律宾、新加坡、香港、台湾等地区。出版有《当代中青年书法名家•李家鹏》《李家鹏书法集》《中国书法家•李家鹏》《李家鹏壬辰隶书新作》《李家鹏小楷作品集》《李家鹏癸巳隶书新作》《李家鹏甲午隶书新作》等多部专辑。

“伏久者,飞必高”,语出《墨子》,意即久伏的鸟,一但展翅,就会一飞冲天。2015年7月中旬,我和李家鹏先生在他的工作室做了一次长谈。感到用此语概括先生学书的历程再贴切不过了。

李家鹏先生待人温文尔雅,处事不愠不火,有学者风范。他甘于一县城,长期踏踏实实地做着自己的学问,却干出了令全国书界瞩目的成绩。这与时下急功近利,浮躁之风盛行的现状形成鲜明的对比。如今已赋闲在家的李家鹏先生以一颗平常心对待生活,以一种执着精神潜心艺术,做自己乐意且对社会有益的事。我想,假以时日,他必定会迎来人生第二个灿烂的春天。

笔 者:您上个世纪50年代出生于遵化农村,那时经济落后、文化匮乏、生活困难,是什么原因让您自幼就喜欢上了书法艺术?

李家鹏:1957年腊月,我出生在遵化县铁厂公社莫屯大队。这是一个四面环山,非常偏僻的小山村,从出生到读初中我就一直生活在这里。当时,我们家是一个四世同堂的大家庭,曾祖父母、祖父母、父辈兄妹七个,再加上我们这辈儿的弟弟妹妹们,全家二十几口老老少少的生活在一起,日子过得异常艰难。记得后来分家的时候,筷子都不够每人一双,分给我们的房子是用石头垒的,墙石板盖的顶,四面透 风不说,遇到雨天外面下屋里也下,外面雨停了,屋 里还在下,想想那时候的生活,真的是太艰难了。

要说怎么喜欢上了书法,这得益于我的父亲。我父亲自幼聪颖好学,而且特别喜欢书画和古文,只是由于家里太穷,所以学没能上几年,写字画画 就更没有条件了。到了我五、六岁的时候,父亲已 经参加了工作,也不知他从哪找了本残缺不全的柳公权《玄秘塔》字帖,就让我照猫画虎的练开了,有时还会手把手的教我描红填廓。其实,现在想想当时自己并不知道写字还是一门艺术,还需要用毕生的精力去追求,只是觉得东涂西抹写写画画的挺好玩儿。也正是因为觉得好玩儿,这本残缺不全的字帖,伴随我度过了很少有娱乐活动的少年时代。更没有想到的是这一玩儿,竟是五十几个春秋,而且是入之愈深,见之愈奇,欲罢而不能。

笔 者:您和刘炳森先生是怎样认识的?从刘先生的身上您都感受到和学到了什么?

李家鹏:刘炳森先生1964年曾在遵化下乡锻炼了一年多的时间。那时,刘先生仅仅是故宫博物院的一名技术员,亦或说只是一个生活困窘且需要锻炼的并不知名的知识分子。初到遵化时,他们并没有直接下放到村里,而是暂住在了县委招待所。我父亲当时在县委办公室负责接待工作,因此和他们这些人接触的就多些。由于我父亲喜欢书画,和刘先生年龄又相仿,特别是刘先生在困苦条件下对书画艺术的勤奋和执着,令我父亲非常敬重。而我父亲诚实厚道,乐于助人的品格又让刘先生深受感动。由此,两位老人结下了深厚的友谊,在此后的四十余年间,一直是情同手足,亲如兄弟。而我呢,更是刘先生看着长大的。这么多年来,先生既教我写字,又教我如何做人做事,说情同父子并不为过。记得70年代末,有一次我和父亲去先生家,我父亲说“这么多年了,家鹏一直称呼您叔叔,今天就让家鹏给您磕头正式拜师吧?”先生听后哈哈大笑,说“叫叔叔更亲。新社会,新时代磕头就免了吧,不磕头也早是我的学生了。”先生这种可亲可近的宽广胸怀和豁达爽朗的性格,实令我记忆犹新,没齿难忘。特别是后来,刘先生先后担任了中国文联副主席、中国书法家协会副主席、中国佛教协会副会长、全国政协常委等,但不管职位多高、名气多大,先生对我们全家人的感情始终未变,其品格由此可见一斑。更令人敬佩的是,先生从不因功成名就而懈怠,清晨依然闻鸡而起舞,深夜仍旧是一灯莹然。即使是在重病住院期间,先生也是书不离手,其勤奋刻苦的学习精神,严谨的治学态度,一直鞭策和感召着我,而从未敢荒废一日。

笔 者:刘炳森先生的隶书独树一帜,深受人们喜爱。您师从于刘先生四十余年,就个人风格而言,您与刘先生又有着明显的不同。谈谈您是怎样在“刘体隶”的熏陶下走出来的?

李家鹏:和刘炳森先生学习书法,是从六十年代末开始的。最初先生让我由柳体改写颜真卿的《勤礼碑》,后来又让我写大字《麻姑仙坛记》。在此之前从未接触过隶书,也不知道还有隶书这种书体。1973年荣宝斋出版了刘先生的第一本隶书字帖《国际歌》《三大纪律八项注意》,当我得到这本字帖后,简直是如获至宝,日摹夜临,如醉如痴。临了一段 时间后,自我感觉非常好,所以就将临摹的习作拿给先生去看,本以为先生会高兴并表扬几句,没想到先生却是满脸的不悦,开口说了句“没出息。”接着说:“学习书法,取法乎上,仅得其中。取法乎中,仅得其下。写隶书一定要从汉碑入手,否则难入正途。”随即找出了一本汉《曹全碑》,并再三 叮嘱“想学隶书可以,就从这本字帖开始吧。”说实话,当时对先生的说法和做法并不理解,多年之后才明白,先生这是对后学的一种极负责任的态度。因为学习书法不深入传统,不深入经典,终究难登大雅。其结果也只能是竹篮打水,水中捞月一场空。

要说刘先生隶书对我的影响,可谓是刻骨铭心。因为四十多年间不仅看先生写,还听先生讲,从先生的用笔、结构到章法耳闻目睹,烂熟于心,但想从中跳出来真的很难。好在那几年先生时时敲打,反复叮嘱,所以,多年来对汉碑的临习从未停止。从《曹全碑》、《史晨碑》、《乙瑛碑》,到《礼器碑》、《华山庙碑》、《西狭颂》再到《石门颂》、《衡方碑》、《张迁碑》等等勤耕不辍,由此而获益良多。

笔 者:这也是后来又促使您师从于张海先生的原因?

李家鹏:师从于张海先生,缘于1986年河南省书协在中国美术馆举办的《墨海弄潮展》。这个展览给我留下了深刻的印象,特别是张海先生独具个性的草隶让我怦然心动。巧的是1988年河南书法函授院招生,而张海先生就是其中的导师之一,为此我毫不犹豫的就报名参加了张海先生的研修生班。张海先生早年毕业于师范专科学校,又当过教师,教书育人、文字功底、理论水平、创作能力等都非常强。而我参加张海先生这个班的目的也非常明确,就是要对古代书论和汉简进行系统的学习。期间由于我的认真、勤奋和努力,无论是临帖、创作还是论文的作业,都引起了张海先生的特别关注,因此他对我也是关爱有加。不仅如此,在两年的学习期间,先生还先后赠送我三幅精心创作的隶书作品,以示鞭策和鼓励,其爱徒之心由此可见。特别令我感动的是,1998年我在唐山举办个人展,先生得知后在百忙中还为展览题写了贺词,而此时先生已担任了河南省文联副主席、河南省书法家协会主席,这种重情重义的长者风范,实令我终生难忘。

笔 者:篆隶楷行草您都写,但展览、发表及示人的作品一直以隶书为主,是不是您对隶书有着特别的偏爱?

李家鹏:的确如此。这么多年来,各种书体我都下过很大的功夫。出版过小楷作品集,展览发表过行书和章草作品。为了检验篆书的创作水平,2004年中国书法家协会主办的“全国第五届楹联书法作品展”我同时投了两件作品,一件隶书,一件篆书。篆书是以我的号“翔宇”署的款,结果两件作品同时入选。这次展览收稿近两万件,入选作品五百件,河北总计入选了十九件作品,而我自己就入选了两件两种书体。即使如此,日常参展、示人的作品我还是以隶书为主。之所以特别偏爱隶书,是因为我感觉书法艺术是一种抒情达兴、以笔写心,写字即是写人的艺术。而隶书那种或正大雄强、或端庄肃穆、或质朴含蓄、或沉稳厚重的本质精神,更契合我的性格和审美,也更能抒发我的性情。因此,这么多年来对隶书我一直是情有独钟。

笔 者:自2000年前后您多次获得多项国家级大展奖,近年来很少见您参加展览及一些活动了,为什么?

李家鹏:十数年前,正是自己争强好胜、心比天高的青壮年 时期,也正好赶上书法的“展览时代”。为了迎接一个又一个的展览和大赛,自己就像打了鸡血一样的亢奋,煞费苦心、不分昼夜地进行着书法创作。这其中有许多成果,也有许多辛苦,有快乐也有失落。但细想想其实人生就是如此,一段路上或是懵懂的坚守,或是茫然的取舍,或是成功的喜悦,或是失败的痛苦,但不管怎样,只要努力了坚持了,这些经历都会注定珍贵和精彩。

随着年龄的增长,阅历的增加,在看惯了春花秋月,看透了世态炎凉之后,我便自觉的放缓了脚步,逐渐的过上了做减法的慢生活。推掉了各地绝大部分笔会邀请,放弃了所有自由投稿的展览和赛事,很少出席那些花天酒地的社交聚会。当然,不参加展赛并非缺少了创作激情,而是想要自己的内心逐渐的趋于平静,远离喧嚣,在恬静闲适的生活 中让自己的心灵安宁祥和下来,我想这样对找回自我、涵养艺术、修养自己的心性可能会更加有益。

笔 者:几十年来,您除了70年代初读书在外,其余时间一直坚守在遵化本土,为什么不到外地去闯闯?

李家鹏:其实,早在80年代初我就有机会调往北京工作,后来又有机会调往其它城市,而且都是从事我所热爱的书法事业。之所以选择了放弃,一是“父母在不远游” 的传统观念“约束”着我。二是大城市的生活节奏快、压力大,自己感觉不适应。况且艺术水平的高低是不分国界、省界或是县界的。被誉为天下第一行书的《兰亭序》出自于浙江绍兴,被誉为天下第一楷书的《麻姑仙坛记》出自于江西南城县,天下第三行书《寒食帖》出自于湖北黄冈,盛名久负的“竹林七贤”生活在河南山阳县。可见小地方依然可以出彪炳于历史的千古绝唱。

笔 者:您怎样看待创新?换句话说您对时下的书法创作是怎么看待和理解的?

李家鹏:2014年10月15日,习近平总书记主持召开了一次文艺工作座谈会。会上总书记对新时期文艺的作用,文艺工作的方向等问题做了重要的论述。其中两点让我感触很深,一是说文艺工作者应该牢记创作是自己的中心任务,作品是艺术家的立身之本。二是总书记特别强调了文艺要坚持以人民为中心的创作导向。艺术的一切创新,归根到底就是直接的和间接的来源于人民,来源于生活,并要服务于人民,服务于社会。任何艺术都需要创新,都需要紧随时代。但前提是一定要脚踏坚实的大地,植根于深厚的传统。我想这就是艺术家必须扎根生活,真正了解老百姓的所思所想、所喜所爱。只有 广大人民群众喜闻乐见,艺术作品才具有真正的旺盛的生命力。书法艺术是国粹,但关键是传统的书法艺术首先是服务于社会,服务于大众的。它应该明白易懂,应该能够“飞入寻常百姓家”。因此,书法艺术才能够源远流长,绵延至今。如果过分强调和追求以服务于自我表现为主,偏离传统,远离大众,以为其和愈寡,其曲愈高,无疑是步入了形式主义的牛角尖,其结果也只能是“满纸荒唐言,一把辛酸泪”。

笔 者:书法之余您还喜欢画画,为什么?

李家鹏:其实,画画也是我从小就喜欢做的事,只是那时在农村没有老师,条件也不允许。到了1971年我14岁时,转学到了县城,学校有美术课,父亲和文化馆的几位老师又是朋友,当时唐山的刘文圃、崔德喜两位老师也在遵化文化馆搞连环画创作。从那时起我便开始接受正规的素描、速写训练。1973年我以优异的专业成绩被河北省轻工业学校美术专业录取,但后来在入学体检时却发现自己辨色(红、绿)力弱,因此极不情愿的改学了陶瓷工艺专业。这个打击当时对我是非常大的,曾一度心灰意冷,课都无心去上。刘炳森先生在得知此事后,曾给我写过一封长信,告诉我“书画同源,书法写好了,有了扎实的笔上功夫,以后再自学中国画没有任何问题”。自此才离迷得悟,信心重拾。毕业后我被分配回原籍,先后在县陶瓷厂、工艺美术厂从事绘画工作。1979年我又被调到县文化馆从事宣传工作,文化馆的工作虽说是搞专业但同时要求你要一专多能。所以从那时起,我中国画的山水、花鸟、人物都画;工笔、写意兼习;连环画、版画广取博收,而且都取得了不错的成绩。只是后来随着自己书法方面的影响越来越大,书法展览及应酬越来越多,渐渐地画的越来越少了。近年来,由于不再坐班、不再主动参展,不再参加笔会等应酬活动,时间相对宽裕了许多,所以便又重拾画笔。还先后应邀参加了中国当代美术名家赴俄罗斯、尼泊尔、不丹、韩国等地的文化考察、交流、采风及展览等活动,也算是了却了自己多年的一个继续画画的心愿吧!

笔 者:谈谈您今后都有什么想法和打算?

李家鹏:首先还是想把字写好,继续深入传统,多临临帖,主要是想在秦简上多下些功夫。其次是想在中国画的山水画方面多做些努力,力争能再上层楼,有所突破。其次是目前正在朋友的帮助下筹建“李家鹏艺术馆”,并已在建设之中。这个馆是个集艺术研究、教学、创作、展览、交流、传播于一体的公益性文化场馆,建成后将免费向广大群众和书画爱好者常年开放。其目的主要是想为繁荣遵化的艺术生活,提高遵化的书法创作水平,培养艺术新人做些自己力所能及的事。并以此来回报于家乡,回报于社会,回报于家乡父老这么多年来对我的关心、爱护和支持。

(写于2015年7月)

(图文来源《翰墨春秋六十家》作者刘士裕,版权归原作者所有)

扫描二维码关注我们

林之物语 姜国芳

林之物语 姜国芳 关于瓷器修复的方案

关于瓷器修复的方案 巴扎印象

巴扎印象 祈福盛世高原

祈福盛世高原